当前位置:首页 > 互动交流 > 政务新媒体 > 政务微博周报

银川市人民政府门户网站 www.yinchuan.gov.cn

来源:@侯锷 公众微信 2015-12-03

字体颜色:

[红]

[黄]

[蓝]

[绿]

保护视力色:

字体大小:

[小]

[中]

[大]

恢复默认

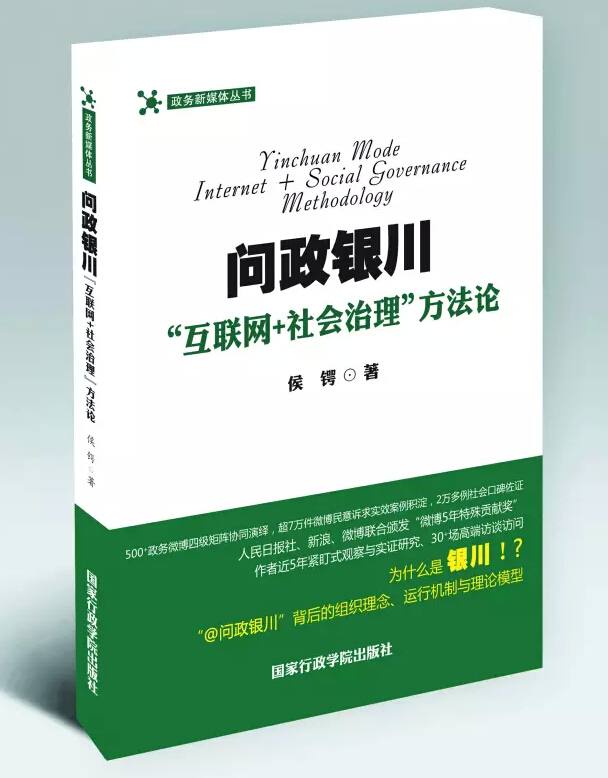

【按】中国传媒大学媒介与公共事务研究院高级研究员侯锷最新著作《问政银川:“互联网+社会治理”方法论》,近日由国家行政学院出版社正式出版。

作者通过对银川政务微博的长期观察研究和调研分析,梳理了近年来被誉为政务新媒体“银川模式”的发展演进与理论积淀。本书以新媒体时代银川政务微博运营与管理的组织理念、运行机制与理论模型为分析视角,对银川所创树和建构的党委领导、政府主导、社会协同、公众参与、机制保障的“互联网+社会治理”方法论进行了分析阐述和系统解构。

中共银川市委书记徐广国、中国传媒大学媒介与公共事务研究院院长董关鹏教授、中国社科院新闻与传播研究所姜飞教授、微博CEO王高飞联袂荐序。

人类历史诞生以后,人、国家和社会的关系问题一直都是政治家、思想家思考和探索的问题。多元的国家理念、设计呈现给在世之人的是一系列有关世界和国家的管理、治理实践框架,人们已经习焉不察。汇聚人类智慧的三大宣言:《共产党宣言》、《人权宣言》、《独立宣言》为20世纪以来的世界政治体系奠基,并成为人类的共同梦想,但也沦为文献被束之高阁。

“二战”结束后迄今国际范围内的政治体制实验中,贯穿着对于人、国家和社会关系模式的辩论和思考。究竟什么样的政治设计可以最有效地实现“国家”诞生之初所设想的:通过科学的国家体制设计有效地服务于人和社会?

思想家群体不无悲观地看到,国家诞生以来,几乎所有的国家管理形式貌似都在不断加大“作为国家代表的人群”,与“国家实际应该代表的人群”之间的距离——包括行政权力物理空间的拉大,繁琐行政技术流程带来时间的拉长,由此带来的国情-民意空间博弈的问题。

影响深远的“公共空间”概念为大众媒体诞生以后的国际社会提供了一种新的思考角度和制度设计理念。西哲哈贝马斯理想主义地认为,自18世纪媒体诞生以来,貌似横亘在政府和普通人之间的“社会”开始呈现出某种体现“大众”意志、便于大众思想交流的“公共空间”,比如独立媒体的言论和市政广场的思想辩论所引发的激情和畅想。

行动主义者将自己化为公共空间建构者深入田野角落和都市部落,像布道者一样搜寻和捕捉灵魂。费孝通“文化自觉”的概念在中国带来最大限度、多元层面的共鸣,对于文化自觉、文化复兴有多大的协奏,在媒体领域就能找到多大的行动者人群,孱弱但坚定地建构、维护、拓展、延伸着观点自由讨论、呈现的空间,并望眼欲穿于这样新兴主体的出现和生长。

只是可惜的是这只能是媒体“童年的故事”或者惊鸿一瞥的插曲。“媒体”从一诞生就几乎终生为政治所领养的实质,以及媒体与商业利益的婉转媾和、胁肩谄笑——这样的故事已成共识。让人叹息的是另外一个故事有人设计,到今天还有人在传唱:媒体是“第四等级”、记者是“无冕之王”等等。

传播技术和人群在传统媒体时代被冠以上述称号,今天看来,其实本身并非什么光彩的事。因为这个称谓本身就是一个招安符——你还是要跻身等级序列,即便无冕,还要称“王”。可惜的是,大众传播在传统媒体时代徒有虚名,因为他们不过是招安之后政治或经济触手的延伸。当他们以公共空间甚至摇着“媒介素养”的幌子在大众中行走的时候,在多大程度上他们不过是一个江湖郎中,传播着夸大和伪装的信息,兜售着他们的假药,甚至还贼眉鼠眼地觊觎房东?

当一种传播体制已经完全成熟到权力机制与信息传播自动联动,就是我们所说的传统媒体大众传播的时代走向顶峰的时候。此时,媒体已经完全褪去伪装,成为“政治”在“社会”中的代言和组织者,甚至可以做到今天是跑口记者,明天就可以昂冠博带,中间无需任何落差。去看美国新闻院校教师以及政府官员中来自纽约时报、CNN的资深记者的比例,再去看美剧《纸牌屋》中政治和记者的媾和,一目了然。

作为个体,门口的报刊亭距离家门只有100米、从沙发到电视只有3米,但是,买报纸和看电视新闻受众人群的急剧下降,来自官方的信息和受众心理之间的距离,被称为“信息传递的最后一公里”——既有物理上的宽带铺设,也有舆情民意的疏通。

新兴媒体、传播技术弥补了最后一公里?拉近了官-民之间的距离?媒体角色发生转变?国家和个体之间的关系由此发生改变?我们又有了新的梦想?真的吗?证明给我看!我就是带着上述思考和疑问来阅读侯锷老师的大作《问政银川:“互联网+社会治理”方法论》的。

侯锷老师在书中对“银川模式”高屋建瓴地概括说:“银川模式”是一种在高度开放的新媒体传播环境下,发挥党委政府开放式的“非权威领导力”来感召民心、凝聚民心以达到被拥戴、被追随的一种有效路径,一种坦率真诚地尊重民意、顺应民意、接纳民意、调动民意,借力于社会参与的智慧和力量,使之契合于自己的现实执政和公共服务体系的一种精细化的社会治理体系和能力方法论。

这样的结论,让我惊讶。但也吸引我对“银川模式”产生兴趣,一探究竟。

“网络问政在银川的起步较晚,政务微博的开通也不是全国最早的,但银川以政务微博为突破口,后来居上、脱颖而出,却是将政务微博的综合功能与政府公共事务与社会治理相结合最严密、体系化建设最完备、产生积极社会效益最好的。”

银川不是最早开始网络问政的地区,后来居上的故事在这片神奇的土地上再次上演。我无力在这里复原银川的故事,因为这是侯锷老师多年对银川政务微博发展常态观察和深入研究考察的课题,也将是读者的兴趣和收获。我姑且带着敬畏的心和学习的眼,将我的读书笔记做一个学习呈现。

在微博兴起的早期,媒体负责将网民的信息诉求传递到大众媒体管道,进而引发相关官方政府机构的重视,带来问题的回答或者解决,侯锷将这个流程特点概括为网络问政的 1.0阶段,就和上述传统媒体的角色和定位类似,实质上还是“媒体论政”。在我看来,在网络问政1.0时代,媒体整体来看还是僵化的,为金钱和权力准备的客栈。

只有到了 2.0时代,尤其是新浪微博上有了政务微博,政府积极推动,才开启了网络新闻发言人,2011年也由此被喻为“政务微博元年”。用侯锷的话来说,“微博让社会民众实现了与政府的零距离对话,‘屏对屏’、‘面对面’、‘键对键’,也使民意直达‘上听’”。微博演变为民意和政府之间的“信息快递员”,微博本身就成为一种媒体,而且是一种更直接体现媒介基本特质——信息传递的媒体。这是理论上的观察。

但问题是长时间里政务微博“不干政事”,以至于2013年9月26日,人民日报评论版发表文章“政务微博应多谈政事”,批评“弄虚作假的形式主义”。投资大量人力、物力和时间来维护的政务微博每天为了凑发表条数尽都是天气、养生等信息,对于百姓来说没有实质意义的帮助,通俗来说这是“不厚道”。也由此打破了民众信息期待的底线,久而久之,政务微博变成了一种摆设,民众只好在网络上再次“移民”——到微信朋友圈去获取非官方渠道的信息。

银川不是这样。所谓服务力决定传播力、影响力。兹举书中一个小例为证:2013年7月10日有网友抱怨物美超市购买的山竹出现问题,正是周五下班时间,随后被转发到“@问政银川”,半个小时候即被关注和转办,最终确认网友投诉的物美超市地点在北京而非银川。一场因宁夏网友善意转发的“乌龙”投诉最终以欢乐谢幕,而作为银川政务微博的中枢,“@问政银川”不仅没有疾言厉色予以指斥,反倒不乏幽默:“我们是不能跨界到北京商场执法的”。所谓见微知著,一叶知秋。作为一个北京读者,读来感叹唏嘘。

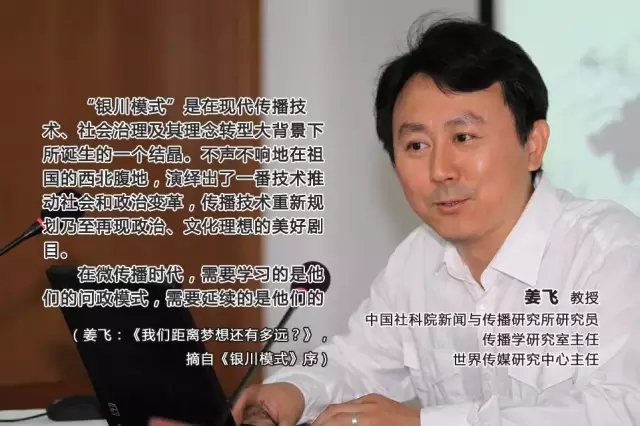

银川模式就是在这样的技术、模式、理念转型大背景下所诞生的一个结晶。不声不响地在祖国的西北腹地,演绎出了一番技术推动社会和政治变革,传播技术重新规划乃至再现政治、文化理想的美好剧目。作为一个学者,饱含着对这片土地的热爱,真心期待的是,这样的一个充分运用现代传播技术而通过实操建构的鲜活而精准的“现代传播精神”,不要演变成中国大众传播的“延安精神”,等落花流水春去也,再叹息“天上”-“人间”的张力。丢失了,再找回来很难。他们就在眼前,在微传播时代,需要学习的是他们的问政模式,需要延续的是他们的服务精神。

在今天学术浮躁的气候下,侯锷潜心研究新媒体在党务政务领域的传播与服务应用,三部手机关注观察几十种新兴媒介动态和成千上万个政务账号,常年累月,积累了对此领域深厚的认识;加之都市人类学的精神,多次深入到银川实地考察,而有此“银川模式”的提炼,是值得大为点赞的。我作为他的朋友和忠实的读者,权借这宝贵的版面谈谈读书心得,也是无任惶恐。惟愿这些简单的话语能引发读者的兴趣,随侯锷老师的文本一路走下去,或能深入理解这银川模式的价值,深入理解传播技术的魅力,深入认识发生在传播领域的人文思考,推动着我们愈加深入理解梦想的距离。

新兴媒体技术带来的社会变革深刻、巨大,并且日新月异。我们有理由相信,这受益于新媒体的一代人有智慧为梦想的拉近做出更大的努力和贡献。如莎士比亚所说,“凡属历史,皆为序章”。我们有理由相信明天。是为序。

姜飞 教授

中国社科院新闻与传播研究所研究员

传播学研究室主任

世界传媒研究中心主任

2015年11月23日

扫一扫在手机上查看当前页面

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 了解银川

了解银川