当前位置:首页 > 新闻中心 > 每日动态

向下扎根 向上生长

银川市人民政府门户网站 www.yinchuan.gov.cn

来源:银川日报 2025-09-10 10:41

字体颜色:

[红]

[黄]

[蓝]

[绿]

保护视力色:

字体大小:

[小]

[中]

[大]

恢复默认

又是一年秋,9月10日,是我国第41个教师节。

师者如光,温暖而明亮。一批又一批有志向的青年教师,站上三尺讲台,以丹心育桃李,扎根教学热土。他们用青春注解师者仁心,以专业回应时代叩问,更以躬身实践诠释师者担当。向所有扎根教育一线的青年教师致敬——你们以青春为笔,深耕育人沃土,在平凡的岗位上书写着不平凡的青春答卷。

教育有希望 城市有未来

十年树木,百年树人。城市发展取决于人,城市兴旺依赖于人。教育品牌的持续打造,让银川更适宜“人的全面发展”,这也决定了这座城市的产业、民生和未来。

“教育在银川”早已成为银川的城市标签,更从根本上提升了银川的城市品质。尊重教育、尊重教育规律、尊重教育工作者,每个细节都蕴含着银川的责任与期待。

基础教育的水平提升,产学研合作的创新成果,崇尚知识的社会氛围,人才汇聚的丰富生态,文化自信的城市底蕴……教育是一项大事业,还有诸多领域需要持续深耕。这离不开教育工作者的不懈努力,离不开人才与城市的双向奔赴,更离不开厚植这片土地的赤子之心。正因为你们的付出,这座城市才能如此生机勃勃,未来才会如此令人期待。

向全体教育工作者致敬!

金凤区良田中学老师马世乐成为点亮学生人生的引路人

马世乐

今年27岁的马世乐在金凤区良田中学任教。上学期间,她曾多次跟随志愿服务队深入固原市西吉县吉强镇高同村义务支教。“教师不仅要传道授业,更要成为点亮学生人生的引路人。”这是马世乐常挂在嘴边的话。

2019年大学毕业后,马世乐选择扎根金凤区良田中学。良田镇多为移民家庭,经济困难学生、留守儿童不在少数。马世乐用脚步丈量教育的温度,多次走访学生家庭,确保每个孩子都不掉队。

几年前,马世乐所带的学生冶玉娇曾因父母在外打工无法陪她而情绪低落,学习一度停滞。马世乐多次家访,一边与远在外地的冶玉娇母亲电话沟通,一边与学生建立信任关系,平等对话,像父母一样关注冶玉娇的需求和心理特点。渐渐地,冶玉娇变得开朗起来,成绩也稳步提升,如今已名列前茅。这样的故事,在马世乐任教的6年里数不胜数。

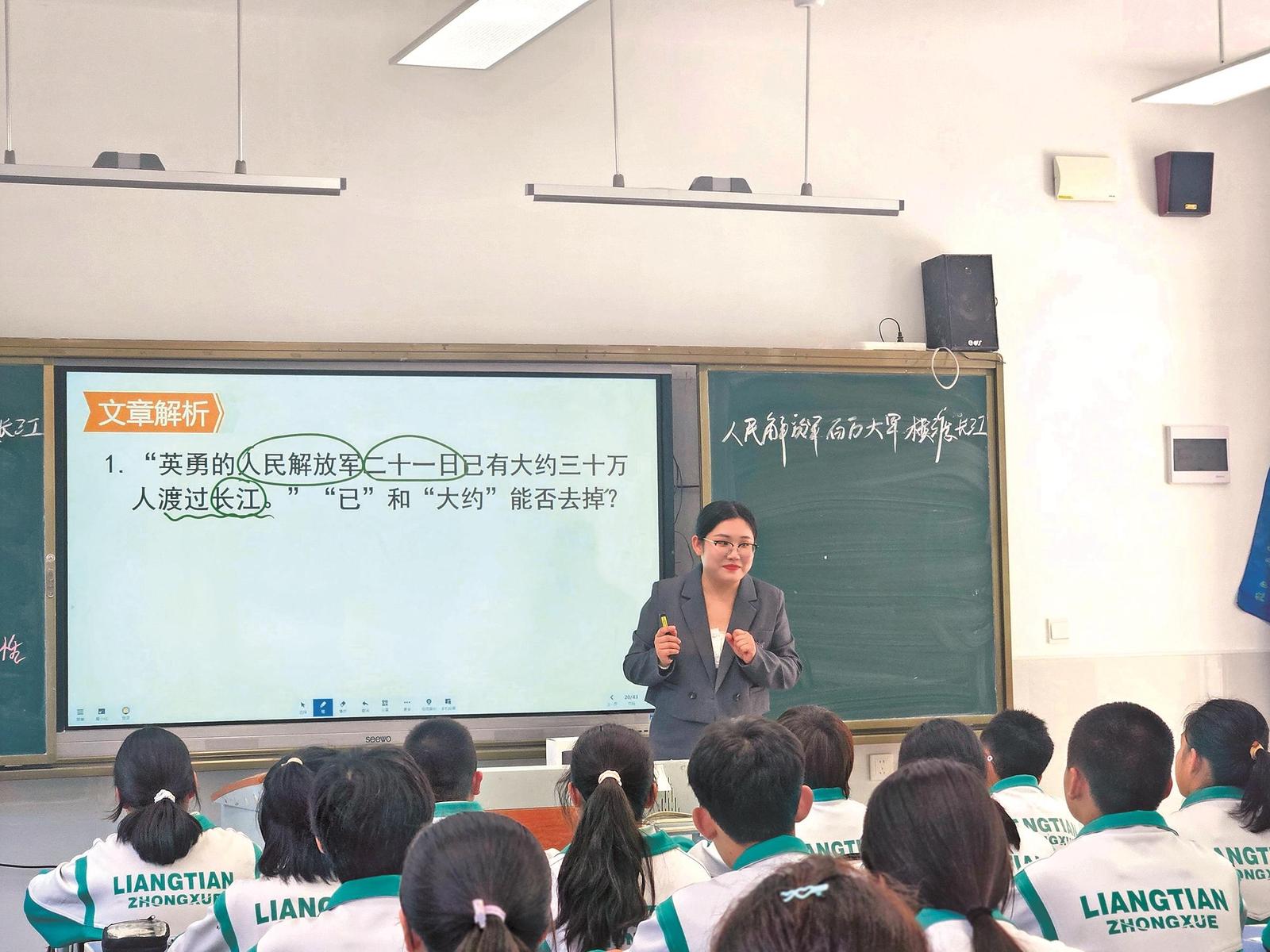

课堂上,马世乐活力四射,充满激情。马世乐深知语文学科的重要性,因此常常联系时政热点,将思政教育融入语文课堂,让课堂变得立体饱满。9月3日,在组织学生观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会后,她立即将新学期的内容与热点新闻联系起来,讲授了一堂《人民解放军百万大军横渡长江》,让现实与历史呼应。“如今生活在和平盛世,我们一定要铭记历史、缅怀先烈,肩负新时代的责任和使命努力学习,奋勇争先。”学生班雯婷自豪地说。

马世乐班里的学生王艳性格沉稳内敛,不善言辞,上课时聚精会神,但成绩提升却有些慢。“个性化关注”的教育理念让马世乐注意到了这个进步慢却不放弃的孩子。“昨天的习题哪一道不会?”“今天的课程有没有不理解的地方?”“明天降温,天冷添衣”……在日常细微关怀中,王艳开始勇敢展示自己,突破自己,成绩随之提升。

不断给予学生积极正向的情感反馈,是马世乐在班级管理和教学中常使用的方法。作为一名青年教师,在与学生相处时,马世乐打破传统的“说教”壁垒,更注重平等开放的交流模式。

近期,马世乐被认定为金凤区第六批骨干教师,取得进步的同时她也在思考如何将教育理论转化为教学实践来发挥农村地区不同学生的特长。她希望在未来工作中能继续创新教育实践模式,尝试形成具有区域特色的校本教学资源,让教育成为乡村振兴的助推器。

银川市第二十中学老师张心燕

于细微处做一名好老师

张心燕

两年前,23岁的张心燕怀着对教育事业的满腔热情踏入银川市第二十中学,成为一名数学教师。初出茅庐的她承担着两个初一班级的数学教学任务,内心既激动又忐忑。她默默告诉自己:“一定要做一名好老师,不辜负每一份信任!”

然而,张心燕很快迎来了挑战。她注意到班上有一名男孩性格倔强,对数学极为抵触,上课不认真,作业也常敷衍了事,这让她感到十分困扰。但张心燕没有轻易放弃,她细心观察,逐渐发现这孩子内心柔软,尤其渴望被肯定。于是,她果断调整策略——从简单的问题开始提问,只要男孩答对,就当堂给予表扬。张心燕从不吝啬鼓励,不仅在课堂上,还在家长群、家长会等各类场合公开表扬男孩的每一点进步。渐渐地,男孩对数学的态度发生了转变,开始主动学习,成绩也稳步提升。

最令人触动的是,在一次考试后,男孩主动找到张老师,小心翼翼地问:“老师,如果我这次及格了,能不能给我发一张进步奖状?还有,您能不能在我妈妈面前夸夸我?”张心燕欣然答应,并在之后一一兑现承诺。她深知,真正的教育不仅发生在课堂,更源于日常点滴积累的信任。

有一天早上,她听说这名男孩没吃早饭,便趁外出时特意为他带了一份早点。男孩惊喜不已,甚至兴奋地告诉同学:“这是老师给我买的!”这些看似微不足道的举动,悄然融化了孩子心中的冰层。男孩不再抗拒数学,成绩趋于稳定,整个人也变得更加开朗、自信。

在张心燕看来,构建良好的师生关系,关键是要把握一个“度”:既要有温度,也要有尺度。她用亲和力拉近与学生的距离——很少直呼学生的全名,而是以“冉冉”“熙熙”这样亲切的称呼相伴,让孩子们愿意向她倾诉心事;同时她也重视原则和规矩,在关爱中不失威严,确保课堂有序、班级管理有效。

初中阶段的学生正值青春期,常面临情绪波动、亲子冲突、同伴矛盾和学业压力等问题。面对这些,张心燕始终坚持以心换心,认真倾听每一个孩子背后的诉求。“先让他们感觉老师是和自己站在一起的,然后我们再一起寻找问题的根源。”她微笑着说,“从初一到初三,孩子们现在都叫我‘张姐’‘张妈’,这是我最自豪的事。”

每一天,张心燕都在用真诚与智慧在平凡的岗位上默默耕耘,于细微处践行着“好老师”的诺言。

银川市第七幼儿园老师商慧

陪伴并守护童真

商慧

“不哭不哭,老师带你拼一个大大的城堡,好不好……”开学第一周,幼儿园的孩子们哇哇大哭,银川市第七幼儿园老师商慧蹲下来安抚幼儿情绪,不一会儿,孩子就把“想妈妈”的烦恼抛之脑后,高高兴兴地开始玩玩具了。

“老师辛苦了,送孩子到幼儿园时孩子歇斯底里地哭,我还犹豫要不要提前接回家。没想到在老师的引导下,一个班二十几个孩子很快就能被安抚好,乖乖坐着吃饭、上课,老师可真厉害!”看到家长群里的反馈,商慧打心底里高兴。

2018年,因为喜欢孩子,商慧应聘到银川市第七幼儿园,成为一名非在编教师。“孩子们的世界总有很多奇奇怪怪的想法,能够陪伴并守护这样的童真,我感到特别幸福和值得。”商慧说。

进入幼儿园后,商慧进步很快,岗位也从最初的保育岗变成后来的副班老师。经过几年的锻炼,商慧认为自己可以胜任主班老师的工作,独立带一个班,2023年,24岁的她如愿成为主班老师。

然而,刚开学商慧就被家长浇了一盆冷水:“这么年轻,能管住孩子吗?”这句话让商慧产生了自我怀疑。

工作的疲惫与家长的质疑交织,商慧心里打起了退堂鼓:“要不别干了。”可每当孩子们跑来问好、抱抱她的时候,那些温暖瞬间又让商慧舍不得离开。经过一段时间的纠结,商慧选择用行动证明自己。她更加细心地观察每个孩子,记录日常表现,主动与家长沟通,渐渐地家长也认可了这个年轻的老师。现在商慧每天都与家长及时沟通,反馈孩子当天在幼儿园的情况,同时经常建议家长在家用积极的语言引导幼儿乐意来幼儿园。

别看商慧年纪小,在教学中她的“金点子”可多着呢。商慧擅长从孩子的兴趣出发,例如在“邂逅萝卜”课程中,商慧发现几个孩子好奇“萝卜能不能拔出来”,商慧没有直接给出答案,而是带着大家去幼儿园的园子里亲手拔萝卜。随后还带着孩子们一起观察和品尝不同的萝卜,直观了解萝卜的特点。接着延伸出系列活动:用萝卜叶做扎染,设计“萝卜蹲”游戏。整个过程中,商慧不是单向传授,而是与孩子共同探索,“玩着学”的过程中,课程也随孩子的兴趣灵活调整。

“我始终相信,在对待孩子方面,用心和责任是第一位的。”商慧说,未来,她会用心对待每一个孩子,成为孩子喜爱、家长信任的老师。

银川市特教中心老师韩乐

学生爱“告状”

韩乐

走进银川市特殊教育中心,老师们正有序地组织孩子们开启新一天的学习。由于这里的孩子普遍存在智力缺陷、发育迟缓,因此照顾这些孩子需要格外耐心,今年27岁的韩乐,在这里做得从容自如。

韩乐毕业于南京特殊教育师范学院,2023年考入银川市特殊教育中心。在此之前,她已在特殊教育机构积累了一定的教学经验。韩乐从未想过离开这个行业:“上大学时,我就对手语、盲文和心理学非常感兴趣。后来在实习中发现,这些孩子虽然智力发育迟于普通孩子,但他们依然保有孩子特有的单纯和可爱。”

刚带一年级时,韩乐的班级里有十几名9岁到10岁的孩子,他们中有孤独症、唐氏综合征患儿,普遍存在智力缺陷。课堂上纪律松散,学生随意走动。韩乐耐心地帮助他们建立规则意识。渐渐地,她发现开始有学生来“告状”了:“老师,他乱走动”“老师,他不站队”……这些“小报告”让韩乐深感欣慰,“这说明孩子们开始分辨对错,认知能力在提升。”

智力缺陷常伴随语言障碍。有个孩子刚来时,一句话只能勉强吐出一个字,模仿说话最多不超过三个字。如今在韩乐的耐心引导下,他已经能跟着老师读句子、读课文。

这里许多孩子是独生子女,平时依赖家长较多,导致专注力和反应能力偏弱,往往老师发出指令后,孩子仍然一动不动。但有一个不会说话、个子小小的男孩却格外细心,他会留意每个同学的书包和衣服,每天放学早早等在门口,主动帮大家拿东西。见证孩子们从自我封闭到学会观察周围、体贴他人,韩乐感到特别高兴。

韩乐的课堂氛围轻松活泼。有一次上绘本课,一名男孩对内容不感兴趣,参与度很低。韩乐正在发愁时,男孩突然冒出一句宁夏方言,韩乐灵机一动,也笑着用方言回应他。男孩顿时来了精神,开始认真听课。从那以后,无论在课堂还是校园里,韩乐见到他都会用方言聊上几句。

孩子们的每一点进步,家长都看在眼里。上学期末,一位家长突然来到学校,特意为韩乐送来一面锦旗。这位家长的女儿身材高大,有一定认知能力,但情绪不稳定,常常提出诸如“太阳是什么颜色的?”“秦腔是什么颜色的?”等问题,每一次,韩乐都认真回应,从不敷衍。韩乐坚定地说:“这些孩子同样需要教育和引导。我是一名专业的特教老师,有责任为他们撑起一把伞。”

扫一扫在手机上查看当前页面

首页

首页 政府信息公开

政府信息公开 政务服务

政务服务 互动交流

互动交流 了解银川

了解银川